CDAは越境学習の入り口に最適

シニアはやりたいことを自由に

今号のゲストは、CDAでもある法政大学大学院の石山恒貴教授。研究キーワードは、人的資源管理、キャリア、組織内専門人材、越境学習、キャリア権、組織行動、タレントマネジメント、ジョブ・クラフティング、実践共同体、サードプレイス、パラレルキャリアなど、興味を惹かれるテーマがずらり。シニアのキャリア形成についてもお話しいただきました。

法政大学 大学院 政策創造研究科

教授

石山 恒貴さん

日本キャリア開発協会(JCDA)

理事長

大原 良夫

アウェイは居心地が悪い半面新しい刺激を得られる

まず、石山先生のご経歴をお聞かせください

石山 民間企業3社で人事を担当していましたが、働きながら大学院に通い、博士課程をこの政策創造研究科で学びました。教員になったのは2013年で、CDAは2003年に取得しました。

大原 企業の人事担当からアカデミックの世界に移られたのには、何かきっかけがあったのですか。

石山 博士課程で越境学習などの研究をしていたのですが、越境学習は企業の人事施策でもあります。また、企業の人材育成や個人のキャリア形成の研究もしていましたので、実は自分自身では「移った」という意識はあまりありません。

大原 そうなのですね。越境学習に興味を持たれたのはなぜでしょうか。

石山 人事部門で働いていると社外勉強会のようなものが多く、共通した領域で自発的に学ぼうとする人たちが集まります。そうした学びのコミュニティを実践共同体と呼びます。キャリアカウンセラー養成講座のクラスもその一つで、CDA仲間と一緒にいろいろ勉強しました。当時は越境学習という言葉は使われていませんでしたが、実践共同体での学習が面白く、調べてみると越境学習は研究対象にもなっていました。キャリア形成にも関係しますので、「これが研究になるのであれば」と考えて研究を始めました。

先生は越境学習の第一人者と言われています。改めて、越境学習とは何かをお教えください。

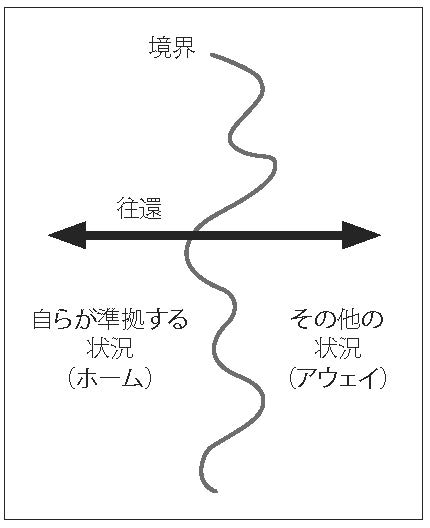

越境学習のイメージ

越境学習のイメージ石山 私の定義としては、「ホームとアウェイを往復する(行き来する)ことによる学び」です。ホームとは「自分でホームと思う場所」、アウェイとは「自分でアウェイと思う場所」のことです。ホームは居心地がよく、よく知っている人と以心伝心で通じる仲間がいますが、刺激の少ない場所でもあります。一方、アウェイは慣れない場所で、見知らぬ人がいて、普段通りの言葉や暗黙の了解が通じません。でも、新しい刺激がたくさんあります。そこを行ったり来たりすることが学びになるのです。

大原 私は以前、企業の人がNPOなどで経験を積んで持ち帰ってくるという、企業の人材育成の活性化を指すのだと誤解していましたが、先生の書籍などを読んで重要性がよくわかりました。

石山 企業の人材育成施策として行う越境学習もありますが、個人主導の越境学習もたくさんあります。たとえば、PTAで普段会わない業種・職種の人と話すのも越境学習の一つです。

高齢になると幸福感が向上 獲得のためには上手に喪失を

先生の研究領域は興味深いことばかりですが、シニアのキャリアについてもお聞かせいただければと思います。

司会:JCDA事務局長 佐々木 好

司会:JCDA事務局長 佐々木 好大原 先生ご執筆の『定年前と定年後の働き方~サードエイジを生きる思考』(光文社新書)を読んで、エイジズムという年齢による偏見や差別について知りました。そもそも、シニアのキャリアをテーマにすると「活性化」という表現やトーンの論調が多いように思われます。でも、そもそも「活性化」という言葉自体が非常にネガティブなイメージを与えていると思います。

石山 本当にそうですね。本にも書きましたが、エイジズムとは年齢差別のことであり、年齢によって人はこうなると決めつけてしまうことを意味します。問題なのはエイジズムが自分に内面化する、つまり身体化することです。そのため、若い時にエイジズムを持っている人たちは、自分たちが年を取ってシニアになった時に、そうでない人たちに比べて短命化したという調査もあります。

大原 その調査によると、エイジズムは個人の健康に影響を与えるのですね。

石山 はい、偏見を持つと自分が損をするのです。

大原 シニアは何歳以上とお考えでしょうか。

石山 この本で、50歳以上と定義しましたが、さまざまな考え方があります。それぞれの考え方、状況次第でいいと思います。ちなみに、私はシニアという言葉を中立的な意味で使っていますが、ネガティブに感じる人もいらっしゃいます。

大原 シニアという言葉をもっとポジティブに捉えていいような気がします。

石山 日本地図の作成で有名な伊能忠敬は、千葉の商人でしたが、天文学が好きで隠居し、50歳の時に上京、50代の半ばから測量を始めました。シニアになってからこそ、好きなことに打ち込めたのです。けっしてネガティブに捉えるべきではありません。

シニアのテーマで興味深いと思われることはありますか。

石山 皆さんからの反響が大きいのは、エイジング・パラドックスです。高齢になって身体的機能などさまざまな衰えを感じる一方で、主観的な幸福感は向上していくことを指します。世界145ヵ国での調査をはじめ、類似の調査においても同様の傾向が見られます。私がサードプレイスなどで出会うシニアには幸福感が強い人が多いように感じます。なかには、「人生で今が一番幸せ」という人もいます。

大原 面白いですね。何か理由はあるのでしょうか。

石山 エイジング・パラドックスを説明する理論はいろいろありますが、なかでも特に有力なのは、SOC理論とSST理論です。

SOCとはSelective Optimization with Compensationの略称で、Sは選択、Oは最適化、Cは補償を意味します。ドイツで生涯発達心理学を研究していたポール・バルテスが提唱しました。つまり、新しい目標を選択・設定し、自分の資源を生かせるように最適化し、自分ができなくなってきたことを別の手段で補うことによって、活躍することができるということです。この理論の最大のポイントは、「喪失と獲得は裏表」ということです。

大原 どういうことでしょうか。

石山 何かを喪失することによって初めて、新しい何かを獲得できるのです。たとえばAさんが、会社の仕事で自分の得意とする専門技術を高度化するという目標を立て、身体的衰えによって難しくなった業務は後輩にお願いするとします。これはSOC理論でいえば、補償に該当します。ところが後輩から否定的に受け止められたとします。なぜなら、Aさんはそれまで非常に有能で、後輩を厳しく指導してきたからです。後輩の立場からすれば、「あんなに何でもきちんとやれと言っていたのに、急に自分の好きなことだけやって、ほかの仕事を私たちにさせるってどういうこと?」などと反応されるわけです。Aさんは当初はそう後輩に批判され戸惑いますが、自分が良かれと思って後輩に厳しく指導してきたことを見つめ直し、身体的衰えがあるからこそ「自分は何でもできる」という前提を手放します。そうなると、後輩との新しいコミュニケーションを獲得することができ、後輩からも「あの人、いい意味で変わったよね」という評価を得ることができるようになります。このように、何かを新しく獲得するためには、上手に喪失することが大切なのです。

大原 なるほど。もう一つのSST理論とは何でしょうか。

石山 SSTとはSocioemotional Selectivity Theoryの略称で、社会情動的選択性理論と訳されます。人生の「時間展望」に関する理論です。たとえば、60歳の人が考える「残された時間」は、20歳の人が考える時間より短いはずです。若い時は、残りの人生が長いと感じるので、自分が苦手に感じる人とでも交流を持ったり、やりたくない仕事でも「経験のため」と挑戦したりすることがあるでしょう。でも、年を取って時間展望が短くなると、自己認識が深まっていることもあり、自分にとって親密な人とだけ関わりたいと感じたり、本当にやりたいことだけに集中したいと思ったりするようになります。それによって幸せになるという理論です。

何かを喪失して初めて

新しい何かを獲得できる

大原 たしかにそうかもしれませんね。加齢によって幸福になるのであれば、シニアという言葉をもっとポジティブなイメージで社会に伝えられればと思います。シニア活用というと、労働人口が少なくなったのでシニアを利用しようという意図が感じられます。

石山 まったくその通りですね。

JCDAには越境の機会が多い どんどん利用してほしい

大原 私だけかもしれませんが、「シニア活用」というと男性だけをイメージしてしまいます。

石山 そう思われる原因は、マッチョイズムのせいかもしれません。マッチョイズムとは、男らしさの規範です。従来の日本は、ある意味でマッチョイズムが強く浸透していました。労働者は3つの無限定性を受容してきました。「職種無限定」「時間無限定」「勤務地無限定」の3つです。雇用保障と引き換えに、組織から異動・残業・転勤を命じられたら拒否できないということです。最高裁の判例でも、組織が転勤命令を発することは認められています。残業は働き方改革で減りつつあるものの、状況によっては残業することが当然のように期待されています。ヨーロッパでは、本人の同意のない引っ越しを伴う転勤は人権侵害にあたると考えられています。

大原 そうなんですか。

石山 しかも、従来の日本は性別役割分業感が強かったため、無限定性を有する労働者は男性、そうではない労働者は女性という割合が高くなります。一般的にそのイメージが拭いきれていないのではないでしょうか。

大原 そうかもしれません。

石山 もしマッチョイズムに侵され、昇進と社会的地位だけがすべてだと思っている人がサードプレイスに行くとどうなるでしょうか。名刺交換をして、その場の人々の社会的地位を理解し、それに応じたコミュニケーションを無意識のうちに行ってしまいます。そうした人は、自分にはマッチョイズムがあると自身を見つめ直してみることが必要でしょう。

大原 そういう意味では、CDA会員の人たちはマッチョイズムを持っていないようです。昭和の時代を生きてきたシニアの方々も皆さん元気で幸せそうです。

石山 私の周りにいるシニアも非常に元気で楽しそうです。皆さん、楽しいからコミュニティ活動などを続けていて、結果的に社会や地域に貢献しています。

大原 ただ、なかには「定年退職になるのでCDA会員を辞める」という人もいます。

石山 もったいないですね。各種のコミュニティでも似た現象があり、「人事部門から経理部門に異動になったので、コミュニティを辞める」というような人もいます。個人として続ければいいと思うのですが……。定年退職でCDA会員を辞める人は、会社のためにCDAになったのでしょうか。

大原 CDAがつくる場は、ある意味でサードプレイスであり、越境学習の場でもあります。いろいろな場に行くとつながりが増えて豊かになりますので、自分のために続けていただきたいと思うのですが……。むしろ、退職で時間に余裕ができるのであれば、自分に合ったつながりをつくる意味でも、今まで以上に越境してもらえればと思います。

石山 私は企業で越境学習の講演をすることがありますが、皆さんの声を聞くと、「面白そうだけれど何から始めていいかわからない」という人が多くいます。小さな一歩に悩んでいるのです。その点、CDAは越境学習の入り口として最適だと思います。なぜなら、まず養成講座のクラスメートと出会い、刺激を受けながらも仲良くなり、自主勉強会でも新たな出会いがあり、仲間が別のコミュニティに参加していれば連れて行ってもらうこともできます。非常に入りやすい入り口です。私自身も、越境の初期段階でCDAの勉強をして非常に良かったと思っています。

大原 ありがとうございます。JCDAには越境の機会がたくさんあります。たとえば、一般の人に向けて「人生すごろく『金の糸』」を体験していただく機会を設ければ、自分自身の学びや成長にもつながります。JCDAをもっと利用してほしいと思っています。

石山 そうですね。「人生すごろく『金の糸』」を1回やるだけで、新しいサードプレイスが一つできるわけですからね。

シニアという言葉を

ポジティブに社会に伝えたい

アイデンティティの変化が 越境学習の最大の学び

越境学習に一歩を踏み出せない理由は何かあるのでしょうか。

石山 今でこそ越境学習の意義が理解されつつありますが、以前は「越境なんかすると本業がおろそかになる」と思われていました。現在もそうした面が残っていますので、私が担当している大学院ゼミは、社会人が働きながら学んでいます。会社派遣ではなく、学費を自己負担する人がほとんどです。ところが、自己負担して大学院で学んでいるにもかかわらず、なかには会社に隠れて大学院に通う人もいるのです。

大原 えー、そうなんですか。企業では、越境学習することによって自組織に新しい知識などを持ち帰り、それによる効果を狙っているように思われますが。

石山 人材育成面ではそうでしょうが、現場の実態は異なります。上司の理解がなければ仕事のやり方を変更することは難しいですし、学びの姿勢を周囲から嫉妬されることもあります。「越境かぶれしたの?」と受け止められることもあるようです。たとえば越境してナラティブ・アプローチを学んだ人が、ホームに戻って「ナラティブが大事」と言っても「そのカッコつけたカタカナは何?」と拒否反応が起こることもあります。ホームの人にとってもわかりやすい馴染みやすい言葉に翻訳する工夫などが求められます。

大原 何らかの工夫が必要ということですね。

石山 越境学習者はアウェイに行って苦しみ、それだけでなくホームに戻って苦しむこともあるわけです。ただ、苦しんで乗り越えること自体も大きな学びです。

大原 深いですね。

石山 実践共同体における学びというのは、個人だけに閉じるものではなく、個人と集団が同時に学ぶものです。その一番の学びはアイデンティティの変化にあります。越境学習においても、アイデンティティの変化が最大の学びとなります。

大原 私もそう思います。人は、サードプレイスでほかの人と対話することによって、自分のアイデンティティをつくり直すのではないかと思います。

石山 そうなんです。実践共同体や越境学習におけるアイデンティティとは、そのコミュニティにおける「自分から見た自分」と「他者から見た自分」の両方を意味します。それは対話によって構築されていきます。それを「アイデンティティの変化の軌道」と言い、軌道そのものが学びになります。

シニアのキャリア形成については、どのようにお考えですか。

石山 上手にジョブ・クラフティングをすることが大切かと思います。ジョブ・クラフティングとは、自分の価値観と軸を理解し、主体的に自らの仕事を再創造して、やりがいを高めていくことです。別の表現をすれば、自分の情熱・動機・強みに合わせて、自分のやりたいことを進めていくということです。もちろん、サードプレイスでも実施可能です。

やるべきことに注力しなければならないセカンドエイジと異なり、サードエイジになれば、仕事や地域活動や学習など、自身にとって興味あるさまざまなものを限定的に組み合わせて活動しやすくなります。そして、それぞれのコミュニティごとにアイデンティティが異なります。つまり、自分にアイデンティティがいくつもある「ひとり多様性」を持つことができますので、多元的にキャリア形成をしていけるのです。

大原 いいですね。その点ではJCDAもいくつもの場を用意しています。何歳になっても新しいアイデンティティを作ることができます。そしてできれば、それによって相談者や社会に貢献していく団体でありたいと思います。

最後に、読者やJCDAに期待したいことをお願いします。

石山 JCDAだけが場をつくるのではなく、CDAの方々が自ら場をつくる実践者になっていただければ、日本中に場を増やす役割を果たせるのではないかと思います。もし、今までに越境したことのない人であれば、まずはCDA仲間と一緒に場をつくるといいのではないでしょうか。こんなに望ましいキャリア・コミュニティはありません。

大原 そうなればものすごくうれしいです。JCDAに対する期待はございますか。

石山 CDAの方々が場を増やせばハブとなる機能が必要ですから、JCDAがハブとなり、場の増やし方の交流会を行うなど双発を促していただければと思います。場は場と連携しますし、場は場を生み出していくことができます。

大原 わかりました。本日はありがとうございました。

(取材:2024年11月14日)